Zwischen Schauer und Sinn: Wie Horror in Literatur und Film funktioniert

Horror beginnt selten mit einem Monster, sondern mit einem Moment, der nicht ganz stimmt. Ein Raum wirkt fremd, ein Geräusch zu leise, ein Schatten einen Atemzug zu lang. Genau in diesen feinen Verschiebungen entfaltet das Genre seine Kraft – in Literatur wie im Film. Der folgende Beitrag zeigt, wie Horror funktioniert, welche Formen er annimmt und warum er weit mehr ist als bloßer Schreck.

- Was ist Horror? Theoretische Grundlagen zwischen Literatur, Film und Kulturkritik

- Literarischer Horror: Erzählstrategien, Figuren und Motive

- Filmischer Horror: Bildsprache, Ton und Körperreaktionen

- Horrordefinition in der Praxis: Merkmale des Horrors als Werkzeug der Analyse

- Kulturkritische Lesarten: Wovor das Horrorgenre wirklich warnt

- Warum Horror heute unverzichtbar ist

Es gibt diesen Moment, in dem ein eigentlich vertrauter Raum plötzlich fremd wirkt: Das Licht flackert einen Hauch zu lange, ein Schatten scheint sich minimal zu bewegen, eine alltägliche Geste kippt ins Unheimliche. Genau in solchen Rissen der Wahrnehmung beginnt Horror – in Romanen, Kurzgeschichten, Filmen und Serien, aber auch in der Art, wie Kultur über Angst, Bedrohung und das Fremde nachdenkt. Wer sich ernsthaft mit Horror beschäftigt, landet dabei fast zwangsläufig bei der Frage: Was ist Horror? Eine nüchterne Antwort darauf ist schwieriger, als der erste Schreck vermuten lässt, denn das Genre verwebt Emotion, Ästhetik und Gesellschaftsanalyse auf komplexe Weise.

Gerade deshalb ist es hilfreich, nicht nur auf das unmittelbare Gefühl des Erschreckens zu schauen, sondern nach einer belastbaren Horrordefinition zu suchen, die sowohl literarische als auch filmische Formen einbezieht. Eine präzise Definition des Horrorgenres schafft Orientierung, wenn literarischer Horror, Slasher-Film, psychologischer Horror und subtiler Social Horror scheinbar nebeneinander stehen und doch einem verwandten Prinzip folgen. Innerhalb dieser Spannungen wird deutlich, dass Horror nicht nur ein Nischenphänomen für Fans ist, sondern ein kulturelles Labor, in dem mit Ängsten experimentiert wird – mal plump, mal hochreflektiert, mal als Eskapismus, mal als schonungslose Bestandsaufnahme gesellschaftlicher Bruchlinien.

Was ist Horror? Theoretische Grundlagen zwischen Literatur, Film und Kulturkritik

Wer verstehen möchte, wie Horror funktioniert, kommt nicht daran vorbei, die Begriffe zu sortieren. Auf der Oberfläche scheint alles einfach: Horror ist das Genre, das Angst macht. Doch bereits ein kurzer Blick zeigt, wie viele Spielarten es gibt – vom Gothic-Roman über den Creature Feature-Film bis hin zu leisen, psychologischen Kammerspielen. Ein erster Schritt ist die Unterscheidung zwischen Angst und Grauen: Angst richtet sich meist auf eine konkrete Bedrohung, auf etwas, das erkannt und benannt werden kann. Grauen hingegen bleibt oft diffus, verbindet Bedrohung mit Unbestimmtheit und dem Gefühl, dass etwas tief in der Ordnung der Welt nicht mehr stimmt. In dieser Unschärfe liegt die Kraft des Horrors: Er inszeniert nicht nur eine Gefahr, sondern das Gefühl, dass die Regeln der Wirklichkeit selbst zu kippen beginnen.

Damit wird deutlich, warum die Frage Was ist Horror? über eine simple Genrebezeichnung hinausgeht. Horror bewegt sich in einem Feld, das Thriller, Mystery und Dark Fantasy berührt, sich aber doch von ihnen unterscheidet. Während der Thriller Spannung durch Verfolgung und Zeitdruck organisiert, zielt Horror auf eine existenzielle Verunsicherung. Dark Fantasy verschiebt die Grenze zur Fantastik, ohne zwingend Grauen auszulösen. Eine tragfähige Horrordefinition muss daher die emotionale Dimension – das Gefühl des Unheimlichen, des Ausgeliefertseins, des Kontrollverlusts – mit formalen Merkmalen verbinden: der Störung von Normalität, der Präsenz des radikal Fremden, der Unterwanderung vertrauter Ordnungen. Diese Kombination erlaubt es, literarische Texte, Filme und kulturkritische Essays unter demselben Dach zu betrachten, ohne die Unterschiede zu verwischen.

Aus dieser Perspektive wird Horror zu mehr als einem Unterhaltungsgenre: Er dient als Instrument, um Erfahrungen von Unsicherheit, Krisen und Kontrollverlust darzustellen, die in der Alltagskommunikation oft verdrängt werden. Kulturkritische Ansätze betonen daher gerne, dass Horror als Seismograph gesellschaftlicher Stimmungen funktioniert. In Momenten politischer Instabilität, ökologischer Bedrohung oder technologischer Beschleunigung reagieren literarischer Horror und filmischer Horror besonders sensibel auf latente Ängste. Die ästhetischen Strategien des Genres – vom Jumpscare bis zur langsam wachsenden Beklemmung – sind somit nicht bloß Effekte, sondern Formen der Wahrnehmung, die ein diffuses Unbehagen bündelbar machen.

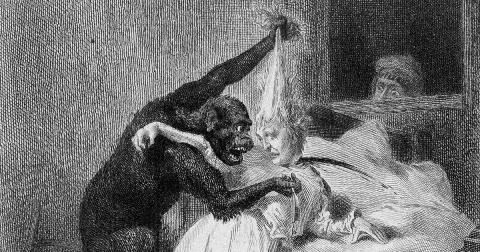

Literarischer Horror: Erzählstrategien, Figuren und Motive

Literarischer Horror trägt die besondere Herausforderung, ohne Bilder auszukommen und dennoch intensive körperliche Reaktionen auszulösen. Ein Roman, eine Erzählung oder ein Gedicht muss das Grauen durch Sprache herstellen, durch Rhythmus, Perspektive und das, was zwischen den Zeilen unausgesprochen bleibt. Eine zentrale Strategie besteht darin, die Erzählsituation gezielt zu destabilisieren: Unzuverlässige Erzählerstimmen, brüchige Zeitebenen oder plötzliche Perspektivwechsel erzeugen ein Gefühl der Orientierungslosigkeit, das die Leser:innen in die Verunsicherung der Figuren hineinzieht. Wenn eine Ich-Erzählung plötzlich widersprüchlich wird oder der Text andeutet, dass Ereignisse möglicherweise nur Wahnvorstellungen sind, entsteht ein doppelter Effekt: Man zweifelt an der Figur – und zugleich an der Stabilität der erzählten Welt. Horror nutzt hier ein uraltes literarisches Mittel: die Lücke. Das Entscheidende wird nicht vollständig erklärt, sondern als Schatten umrissen, der die Fantasie der Lesenden aktiviert.

Hinzu kommen wiederkehrende Motive, die sich quer durch die Geschichte des Genres ziehen. Das Spukhaus, in dem die Architektur selbst zum Gegner wird, ist ein Klassiker; ebenso die Figur des Monsters, das als körpergewordene Grenzüberschreitung auftritt – ob als Vampir, als deformiertes Wesen oder als zunächst unauffällige Person im sozialen Nahraum. Besonders wirkmächtig sind Motive, die das vermeintlich Sichere infrage stellen: die Familie, die eigene Wohnung, der eigene Körper. Wenn ein vertrauter Körper sich verändert, parasitär besetzt wird oder nicht mehr auf den eigenen Willen hört, verdichtet sich das Grauen. Literarischer Horror kann solche Prozesse mit großer Präzision entfalten, indem er Innenperspektiven nutzt, Gedankenströme freilegt und die Grenze zwischen psychischer Erfahrung und äußerer Realität bewusst verschwimmen lässt. In dieser Verschränkung liegt der Reiz vieler Texte, die weit über den bloßen Schockeffekt hinausgehen und existenzielle Grundfragen aufwerfen.

Gerade in der Literatur zeigt sich, wie variabel die Merkmale des Horrors eingesetzt werden können. Manche Texte operieren offen mit übernatürlichen Elementen, andere bleiben radikal ambivalent oder strikt realistisch und verlagern das Unheimliche in zwischenmenschliche Beziehungen oder soziale Strukturen. Eine kurze, nicht abschließende Aufzählung verdeutlicht die Spannbreite:

- das Unheimliche als Rückkehr des Verdrängten, etwa in Form familiärer Geheimnisse

- die Bedrohung durch das Fremde, das sich doch als Teil des Eigenen entpuppt

- die langsame Erosion von Vertrauen – in andere Figuren, aber auch in die eigene Wahrnehmung

Diese Motive erlauben es, Horror mit psychologischer Genauigkeit zu verknüpfen. Texte, die auf den ersten Blick nur „Gruselgeschichten“ sind, entpuppen sich bei näherem Hinsehen als dichte Erzählungen über Identität, Schuld, Trauma oder Machtverhältnisse. Horror ist hier nicht der Fremdkörper im literarischen Feld, sondern eine Form, in der grundlegende Fragen nach dem Menschsein konzentriert verhandelt werden.

Filmischer Horror: Bildsprache, Ton und Körperreaktionen

Im Film verschiebt sich der Schwerpunkt: Bilder und Sounds übernehmen jene Aufgaben, die in der Literatur der Sprache zufallen. Kameraarbeit, Licht, Schnitt und Ton sind die grundlegenden Werkzeuge, mit denen filmischer Horror seine Wirkung entfaltet. Ein langer, kaum unterbrochener Kameraflug durch einen dunklen Flur kann eine beklemmende Anspannung aufbauen, noch bevor überhaupt etwas geschieht. Schattenzonen, spiegelnde Oberflächen oder ungewöhnliche Bildausschnitte erzeugen das Gefühl, dass etwas im Off lauert – in jenen Bereichen des Bildes, die nicht vollständig einsehbar sind. Ebenso entscheidend ist der Ton: Schritte auf einem knarzenden Boden, ein kaum hörbares Flüstern, das Summen einer Neonröhre, das plötzlich aussetzt. Besonders effektiv arbeitet Horror mit der Stille, die vor dem Schrei kommt: Indem alle Geräusche kurzzeitig verschwinden, werden die Sinne der Zuschauer:innen geschärft, der kleinste Laut kann den Schreckmoment auslösen.

Wie eng Bild, Ton und körperliche Reaktion zusammenhängen, zeigt sich daran, dass Horrorfilme immer wieder mit dem Tempo der Montage spielen. Rasche Schnitte erzeugen Überwältigung, langsamere Einstellungen geben dem Unbehagen Zeit, zu wachsen. Der berühmte Jump Scare ist nur eine, oft überschätzte Technik. Ebenso wichtig sind Rhythmus und Wiederholung: Wenn ein bestimmtes Geräusch oder eine Einstellung immer wiederkehrt, entsteht ein Muster, das die Zuschauer:innen unterbewusst erkennen – und dessen plötzliche Durchbrechung umso stärker wirkt. Dabei übersetzen Filme die zuvor beschriebenen Merkmale des Horrors in visuelle und akustische Formen: Die Störung des Alltäglichen zeigt sich vielleicht darin, dass ein familiärer Esstisch plötzlich als Tatort inszeniert wird; das radikal Fremde kann als kaum sichtbare Gestalt in der Zimmerecke auftauchen, bevor es klar erkennbar wird; Kontrollverlust manifestiert sich in verwackelten Bildern oder subjektiven Kameraperspektiven, die den Blick einer verängstigten Figur übernehmen.

Eine einfache Gegenüberstellung macht deutlich, worin sich literarischer Horror und filmischer Horror unterscheiden und ergänzen:

|

Aspekt |

Literarischer Horror |

Filmischer Horror |

|

Primäres Medium |

Sprache, Imagination der Lesenden |

Bild, Ton, Montage im geteilten Erlebnisraum |

|

Steuerung der Bilder |

Leser:in erzeugt eigene Vorstellungen |

Film liefert konkrete, visuelle und akustische Vorgaben |

|

Spannungserzeugung |

Verzögerung, Andeutung, Leerstelle, innere Monologe |

Timing, Schnitt, Kamerabewegung, Sounddesign, Stille und Knall |

|

Grad der Eindeutigkeit |

hohes Maß an Ambivalenz möglich, Interpretationsspielräume |

stärkere Festlegung, aber Nutzung von Off-Bereich und Unschärfe |

Diese Unterschiede bedeuteten jedoch nicht, dass das eine Medium „besser“ Horror erzeugt als das andere. Vielmehr werden unterschiedliche Sinne angesprochen und verschiedene Formen der Beteiligung aktiviert. Wo literarischer Horror die innere Bilderproduktion anregt und subtil in die Gedanken eindringt, arbeitet filmischer Horror stärker mit unmittelbaren körperlichen Reaktionen – mit Gänsehaut, zurückzuckenden Bewegungen, beschleunigtem Herzschlag. Beide Formen ergänzen sich zu einem breiten Spektrum von Erzählweisen, die zeigen, wie vielschichtig Horror sein kann.

Horrordefinition in der Praxis: Merkmale des Horrors als Werkzeug der Analyse

Theoretische Überlegungen bleiben abstrakt, solange sie nicht an konkreten Beispielen getestet werden. Deshalb stellt sich in der Praxis immer wieder die Frage, wie eine funktionale Horrordefinition aussehen kann, die bei der Analyse einzelner Werke wirklich weiterhilft. Es geht darum, herauszufinden, ob ein Text oder ein Film das Genre Horror tatsächlich bedient oder lediglich mit einzelnen Motiven spielt. Die Merkmale des Horrors sind dabei nicht als starre Checkliste zu verstehen, sondern als Werkzeugkasten. Ein realistischer Roman über häusliche Gewalt kann ebenso intensiv als Horror gelesen werden wie eine Geschichte über Geister, wenn er zentrale Elemente des Genres erfüllt: die radikale Verunsicherung von Figuren, die Auflösung vertrauter Strukturen, die Konfrontation mit einer Bedrohung, die nicht vollständig kontrollierbar ist.

Dennoch kann eine strukturierte Orientierung helfen, vor allem dann, wenn ein Werk sich an der Grenze zwischen Genres bewegt. Eine praktische Herangehensweise könnte darin bestehen, sich bei der Analyse folgende Punkte zu stellen:

-

Wird eine scheinbar stabile Normalität gezielt gestört oder unterwandert?

-

Tritt eine Form des radikal Fremden oder Verdrängten in die erzählte Welt ein?

-

Erleben Figuren einen deutlichen Kontrollverlust, der nicht nur situativ, sondern existenziell wirkt?

Wenn alle drei Fragen klar bejaht werden können, spricht vieles dafür, dass ein Werk im Kern dem Horrorgenre zuzuordnen ist, selbst wenn es konventionelle Genregrenzen überschreitet. Wenn nur ein oder zwei dieser Punkte erfüllt sind, bewegt sich das Werk möglicherweise in einer Zwischenzone – etwa als Thriller mit starken Horrorelementen oder als psychologisches Drama, das einzelne Strategien des Horrors übernimmt. Wichtig ist, dass diese Überlegungen nicht normativ verstanden werden: Sie sollen nicht festlegen, was „richtiger“ Horror ist, sondern beschreiben, wie sich das Genre in der Praxis beschreiben lässt.

Gleichzeitig eröffnet diese Sichtweise neue Perspektiven auf bekannte Werke. Auffällig ist etwa, wie häufig literarischer Horror und filmischer Horror soziale oder politische Spannungen spiegeln, die in der öffentlichen Diskussion nur bedingt benannt werden. Eine durchdachte Horrordefinition macht es möglich, diese Spiegelungen nachvollziehbar zu machen, ohne in vage Deutungen zu verfallen. Wer ein Werk nicht nur konsumiert, sondern analytisch betrachtet, entdeckt, dass Horror immer eine doppelte Bewegung vollzieht: Er zeigt etwas, das erschreckt – und er stellt zugleich die Frage, warum genau dieses Motiv, diese Figur, diese Bedrohung in einer bestimmten historischen Situation so wirkmächtig ist. Damit wird das Genre zum Brennglas, durch das sich kulturelle Unsicherheiten verdichten lassen.

Kulturkritische Lesarten: Wovor das Horrorgenre wirklich warnt

Hinter vielen Erzählungen von Monstern, Geistern oder unsichtbaren Mächten verbirgt sich die Frage, wovor eine Gesellschaft eigentlich Angst hat. Kulturkritische Lesarten des Horrorgenres setzen genau hier an. Sie gehen davon aus, dass das Genre seine wahre Bedeutung nicht im vordergründigen Schock hat, sondern in den Themen, die es immer wieder aufgreift. In Zeiten rasanter technologischer Entwicklung etwa häufen sich Erzählungen über künstliche Intelligenz, Überwachung oder entgleitende digitale Identitäten; in Phasen politischer Unsicherheit treten dystopische Szenarien und apokalyptische Visionen in den Vordergrund. Horror eignet sich besonders gut dafür, solche Ängste zu bündeln, weil er die Erfahrung des Kontrollverlusts ins Zentrum stellt – sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene.

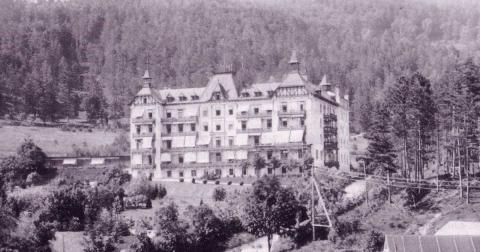

Wenn literarischer Horror von Familien erzählt, die in abgeschiedenen Häusern langsam in den Wahnsinn abrutschen, können darin Erfahrungen von Isolation, Überforderung oder gesellschaftlichem Druck sichtbar werden. Wenn filmischer Horror Körper verwandelt, infiziert oder fragmentiert, lassen sich oft Bezüge zu medizinischen Entwicklungen, zu Schönheitsidealen oder zu Angst vor Krankheit und Vulnerabilität erkennen. Nicht jede Geschichte trägt eine klar „lesbare“ Botschaft, doch die wiederkehrenden Muster sprechen eine deutliche Sprache. Traditionell werden dabei immer wieder Themen wie Geschlechterrollen, Klassenverhältnisse oder rassistische Strukturen verhandelt – nicht unbedingt als explizite Kritik, aber als Spannungsfelder, in denen sich das Unheimliche formiert. Social Horror und Arthouse-Horror greifen diese Dimension inzwischen verstärkt auf und zeigen, wie eng Genre und Kulturkritik verknüpft sein können.

In diesem Sinne lässt sich Horror als Labor gesellschaftlicher Imagination begreifen. Indem das Genre mit Extremen arbeitet, macht es sichtbar, was im normalen Diskurs oft verdrängt wird. Der Schrecken ist damit nicht nur Selbstzweck, sondern Teil eines Verstehensprozesses: Wovor fürchtet sich eine Zeit? Welche Bedrohungen werden externalisiert, in Gestalt von Monstern oder Katastrophen, um sie überhaupt benennen zu können? Und wo zeigt sich, dass das eigentliche Grauen nicht im Übernatürlichen liegt, sondern in menschlichen Entscheidungen, in Strukturen von Macht und Gewalt? Wer Horror mit diesen Fragen im Hinterkopf betrachtet, erkennt, dass die Grenzen zwischen Unterhaltung und Analyse fließend sind. Die Spannung, die im Kino oder beim Lesen eines Romans entsteht, ist nicht nur körperlich spürbar, sondern auch intellektuell fruchtbar.

Warum Horror heute unverzichtbar ist

Horror ist nicht bloß eine Sammlung von Effekten, sondern eine ästhetische Form, die Erfahrungen von Unsicherheit, Kontrollverlust und Fremdheit verdichtet. Die Frage Was ist Horror? lässt sich deshalb nicht in einem einzigen Satz beantworten, sondern verlangt eine Kombination aus emotionaler, formaler und gesellschaftlicher Perspektive. Literarischer Horror nutzt die Mittel der Sprache, um das Unheimliche in Gedanken, Erinnerungen und Beziehungen zu verankern; filmischer Horror arbeitet mit Bild und Ton, um körperliche Reaktionen zu provozieren und kollektive Ängste in Szene zu setzen. Beide Formen greifen ineinander und zeigen, dass die Merkmale des Horrors – die Störung des Alltäglichen, das Eindringen des Fremden, der Kontrollverlust – nicht auf ein Medium beschränkt sind, sondern in unterschiedlichen Ausdrucksformen immer wieder neu verhandelt werden.

Gerade in krisenhaften Zeiten, in denen vertraute Sicherheiten brüchig werden, zeigt sich, wie relevant dieses Genre ist. Horror fungiert als Spiegel, der die Risse in der Oberfläche sichtbar macht, und als Bühne, auf der unausgesprochene Ängste Gestalt annehmen können. Die Auseinandersetzung mit einer klaren Horrordefinition und mit einer präzisen Definition des Horrorgenres ist dabei kein akademisches Spiel, sondern eine Möglichkeit, die eigenen Medienerfahrungen bewusster zu reflektieren. Wer begreift, wie Horror funktioniert, versteht besser, warum bestimmte Geschichten treffen – und was sie über die Zeit verraten, in der sie erzählt werden.

Damit wird Horror zu einem unverzichtbaren Bestandteil kultureller Selbstverständigung. Das Genre ist nicht nur Eskapismus, nicht nur Adrenalinkick, sondern auch ein analytisches Instrument. Zwischen Schauer und Sinn entsteht ein Raum, in dem Furcht zugelassen, geformt und verstanden werden kann. Wer diesen Raum ernst nimmt, entdeckt in den finstersten Geschichten oft die klarsten Einsichten darüber, wie verletzlich Menschen und ihre Ordnungen sind – und warum es manchmal gerade das Grauen ist, das eine Gesellschaft am deutlichsten dazu zwingt, sich selbst in den Blick zu nehmen.